Luka di Tanah Selatan: Antara Ekspansi PSN dan Suara Gembala yang Dipertanyakan

Dualisme di Keuskupan Agung Merauke: Menimbang Keberpihakan Gereja dalam Gempuran Investasi-Istimewa.-

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Bentang alam PAPUA SELATAN kini sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan. Hutan hujan yang menjadi paru-paru sekaligus ruang hidup masyarakat adat mulai berganti rupa. Di bawah panji Proyek Strategis Nasional (PSN), ribuan hektar lahan sedang dipersiapkan untuk program cetak sawah dan perkebunan tebu skala masif. Namun, di balik deru mesin dan janji swasembada, tersimpan duka mendalam bagi para pemilik ulayat yang merasa ruang hidupnya sedang dirampas secara sistematis.

Suara penolakan menggema dari pelosok kampung. Bagi masyarakat adat di wilayah reksa pastoral Keuskupan Agung Merauke, hutan bukan sekadar komoditas, melainkan identitas yang diwariskan leluhur. Namun, di tengah perjuangan mempertahankan tanah, sebuah kejutan datang dari singgasana gereja. Uskup Agung Merauke, Petrus Kanisius Mandagi MSC, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut, sebuah sikap yang memicu badai kontroversi di kalangan umatnya sendiri.

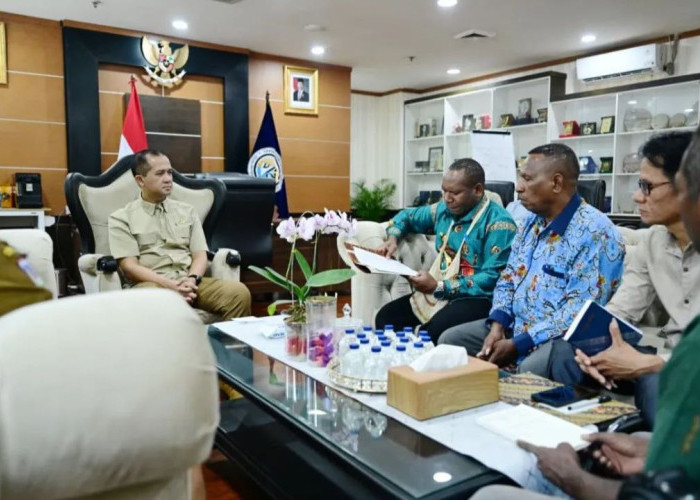

Pernyataan dukungan tersebut terucap saat Mandagi menerima kunjungan petinggi militer pada September 2024. Sang Uskup memandang proyek ini dari kacamata kemanusiaan melalui sektor pertanian.

"Saya dukung program ini 100 persen karena di situ ada tujuan memanusiakan orang dengan pertanian. Maka kami dari gereja-gereja juga punya tujuan yang sama yaitu memanusiakan orang, bukan mengkotak-kotakan orang. Orang itu harus selaras dengan hukum kemanusiaan yang kita anut," tegas Mandagi.

Lebih jauh, ia mengklaim bahwa masyarakat Papua pada dasarnya akan merelakan tanahnya demi kepentingan umum. "Menurut saya, ini tanah milik Tuhan Allah dan orang Papua menyerahkan tanah Tuhan ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Kenapa? Ini Proyek kemanusiaan dan ini harus berdampingan dengan Tuhan," tambahnya. Meski demikian, ia tetap menitipkan pesan agar alam dan adat tetap dipelihara, sembari menekankan bahwa alam diciptakan Tuhan untuk dikelola.

Sikap sang gembala ini nyatanya tidak berbanding lurus dengan realita di lapangan. Penolakan dari kaum awam Katolik Regio Papua meletus di berbagai titik, mulai dari Jayapura hingga Merauke. Namun, pintu dialog seakan tertutup rapat. Sebuah sumber dari lingkaran dalam keuskupan bahkan menyebutkan bahwa tidak akan ada klarifikasi apa pun dari sang Uskup terkait polemik ini.

Di tengah keheningan otoritas gereja, masyarakat adat melakukan cara mereka sendiri untuk bersaksi. Di lokasi-lokasi yang terancam alat berat, kini berdiri Salib Merah. Ini bukan sekadar simbol kayu, melainkan pernyataan iman bahwa seluruh hidup, hutan, dan tanah mereka telah dipersembahkan kepada Kristus. Salib Merah menjadi pengingat pedih di tengah gempuran kapitalisme yang datang tanpa izin pemilik sah tanahnya.

Ironisnya, simbol suci ini justru dianggap sebagai gangguan. Sebuah kabar mencuat bahwa dalam sebuah momen tahbisan Imam di awal Februari 2025, muncul instruksi untuk mencabut Salib-Salib Merah tersebut melalui otoritas sipil, meski permintaan itu ditolak. Hal ini semakin memperlebar jarak antara sang pemimpin agama dengan kawanan dombanya yang sedang terluka.

Jika merujuk pada teks suci (Yohanes 10:14-15), seorang gembala yang baik dikenal karena ia mengenal dombanya dan rela menyerahkan nyawa bagi mereka. Namun, situasi di PAPUA SELATAN saat ini justru menghadirkan pertanyaan reflektif: apakah gereja masih menjadi benteng terakhir bagi kaum marginal, ataukah ia telah bergeser menjadi sekutu bagi mereka yang memiliki kuasa dan modal?

Ketertutupan terhadap dialog dan keberpihakan pada struktur kekuasaan telah menciptakan keretakan di wajah gereja. Saat hutan hujan mulai tumbang dan adat budaya terancam terkikis, masyarakat hanya bisa menatap nanar pada istana keuskupan yang memilih membisu. Di Tanah Selatan, perjuangan mempertahankan martabat ulayat kini harus berhadapan tidak hanya dengan negara, tetapi juga dengan kepedihan atas sikap gembalanya sendiri.

Sumber: